ひとなるものの彼方には

カジミール・マレーヴィチが『白の上の白』を発表したのは1918年のことで、その制作時期はロシア革命とほぼ時を同じくしている。

既成秩序が音を立て崩れていくなかで、ものをつくる人間として興味を持つ先が意味より知覚に向かっていくのは当然のことであったかもしれない。

意味は一夜にして書き換わってしまうが、知覚のあり方は少なくともそれより耐用年数が長そうに思える。

ウクライナという、現在進行形でまさに意味が大きく書き換わりつつある土地(書き換「え」られつつある土地)に生まれた人物であることも大いに影響しているとは思うが、彼の芸術が近年妙に気になっていて、夜な夜な彼が書き残した論考の翻訳を繰っている。

その中にこんな一文が登場した。

「絵画を絵画たらしめているものは、色彩とファクトゥーラ(※マチエールとほぼ同義)であり、これこそが絵画の本質である。しかし、この本質はつねにテーマによって損なわれてきた。」

いかにもロシア・アヴァンギャルド然とした挑発的なステイトメントだが、私にはこの過剰な断言のなかに美術史上のゲーム戦略以上の、もう少し切実な何かが含まれているように思えてならなかった。

絵はものでしないというこのステイトメントをネガフィルムとして、そこから現像を試みるならば、それはパウル・ツェランが『糸の太陽たち』を結ぶのに選んだこの一文に似たものになるかもしれない。

まだ歌える歌がある ひとなるものの彼方には

正直に言うと、マレーヴィチが画家として優れているとは特に思わない。彼の美学はあまりに性急だし、それがいったいどこまで有機的に作品に結実しているものか疑問も残る。

しかし液状化する世界の只中で、あなたは少なくとも遠くを見ようとしていた。それもオリジナリティ溢れるやり方で。

ということは、思う。

それが乖離ではなく、マレーヴィチなりの倫理に基づく選択であったとも。

– – –

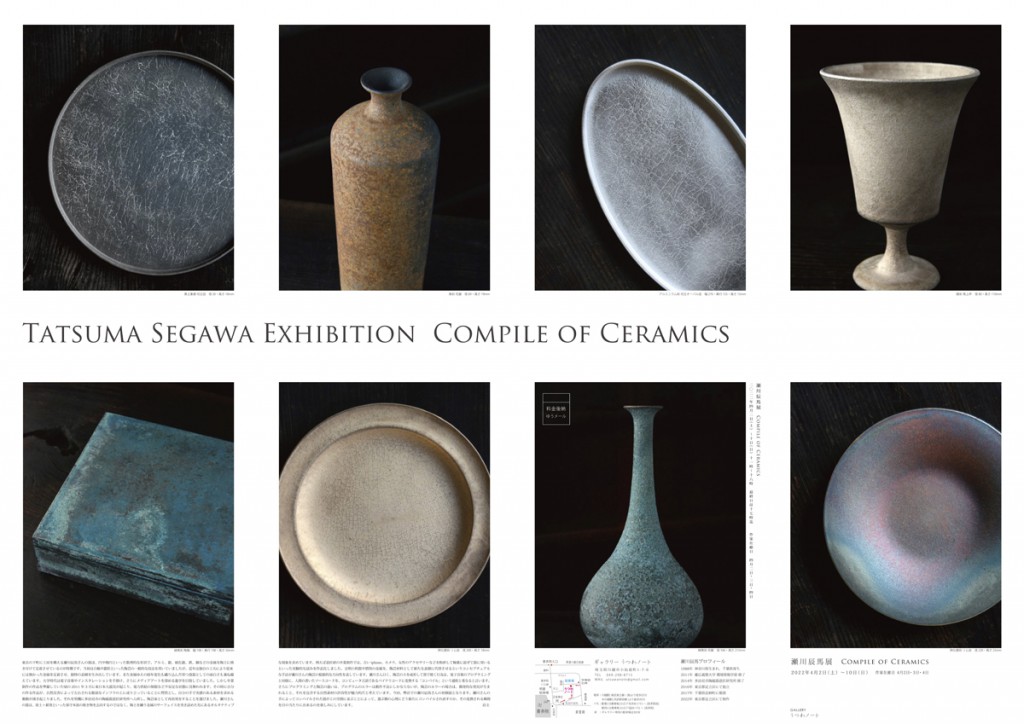

白の上の白のことを考えていたから、というのはこじつけが過ぎるが、しかし実際いくらかはその影響もあって、磁器という素材が放つ白さが最近気になっている。

初めからなにもなかったかのような「白」、書き換える力を脱臼させるような「白」、そこに意味を見出すにはあまりにも抽象的すぎる「白」。

陶土を使っていろんな白の表現をやってきたけれど、やはり磁土の白さとそれらは根本的に異なる。

陶器が柔らかく、多孔質で呼吸しているのに対し、磁器は硬く水も空気も通さない。代わりに光を通す。

磁器が放つ白さは非人間的な白だ。

マレーヴィチよりも遥かに優れていない陶芸家として、私も私の能力が許す限り遠くを見ていたいと思う。

まだ歌える歌がある。ひとなるものの彼方には。たぶん。おそらく。